お久しぶりです。kimotonです。

- 細胞状態の変化を観察したい

- 多様性の解析を行いたい

- 分化の分岐点を決定したい

- ヘテロな集団だからとりあえず。。

そんなあなたにSingle Cell RNA-seq解析です。

今回はSingle Cell RNA-seq技術のうち、代表的なプロトコルについてご紹介します!

レッツシングルセル!

Droplet型

この手法では、マイクロエマルジョン技術によりバーコードを含むゲルビーズと細胞を1つの油滴中に閉じ込め、 次世代シーケンサーによってシーケンスデータを取得します。

10X GenomicsのChromiumはこの方式となっています。

今やSingle Cell界隈において、Chromiumが70%ほどのシェアを占めているとか何とか。

Chromiumは、RNA-seqのみならずCITE-seqやATAC-seqなどの解析に対応していることも特徴的です。

集積流体回路型

この手法では、集積流体回路によりカスタマイズ性の高い解析をプログラムすることが可能です。

代表的な製品としてはFluidigmのC1が挙げられます。

Script Hubというプロトコルを共有するプラットフォームを提供しており、シングルセルの分離・溶解からcDNA合成やターゲットの増幅といった様々な解析を作成、共有することができます。

集積流体回路で制御しているだけあって、再現性の高さと精度(細胞の生死判定等)が売りとなります。

引用: IMMUNOLOGY 2014: A Method for Detecting Protein Expression in Single Cells Using the C1 System

引用: IMMUNOLOGY 2014: A Method for Detecting Protein Expression in Single Cells Using the C1 System

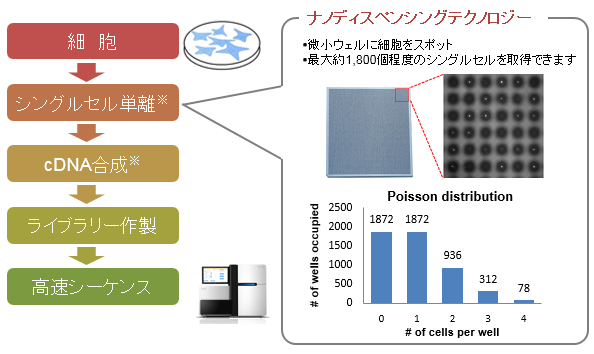

ナノウェル型

この手法では、チップ上に配置された微小なウェルに数10ナノリットルスケールの精密な分注を行うことで、1細胞のみが分離された状態を作り出します。

代表的な製品としてはTakara BioのICELL 8が挙げられます。

検出細胞数が比較的多く、顕微鏡を使用して細胞の生死を確認できることが特徴です。

シーケンシング技術

上述した手法により1細胞の単離に成功したら、次世代シーケンサーによってシーケンシングを行う必要があります。

この技術にもIlluminaのSmart-seq2やMARS-seq等、多様な手法が存在します。

以下の論文では、プロトコル6種の手法について比較がされています。 www.sciencedirect.com

結論として、

- Smart-seq2 は細胞当たりの感度が高い

- CEL-seq2、Drop-seq、MARS-seq、SCRB-seqはUMIのおかげでPCRノイズが低い

- Drop-seqは細胞数が多い場合にコスト効率が良く、MARS-seq、SCRB-seq、Smart-seq2は細胞数が少ない場合にコスト効率が良い

とのことです。 用途によって使い分けが必要なようですね。

終わりに

弊社ではSingle cell RNA-seq解析サービスを提供しています。

今回触れたような多様なプロトコルに対応した解析のご提案が可能です。

是非ご検討ください!